Aktuelles aus der Sammlung Frauennachlässe

Recherche und Benutzung

- Informationen zu den Möglichkeiten der Recherche und Benutzung der Quellen aus dem Bestand der Sammlung Frauennachlässe finden Sie im Menüpunkt "Recherche" ...

- In der vorlesungsfreien Zeit im Sommer 2025 ist die Sammlung Frauennachlässe nicht durchgehend besetzt. Konkrete Informationen finden Sie im Menüpunkt "Benutzung" ...

Publikationen

Zuletzt ist online gegangen:

- 2024 haben Vera Blaser und Sarah Probst für den Verein Frauen*Geschichte(n) eine Sonderausgabe der Zeitschrift FemInfo zum Thema „Sammeln|Collecter“ herausgegeben. Li Gerhalter hat darin einen Beitrag über Archivbestände für die Frauen- und Geschlechtergeschichte veröffentlicht. Die gesamte Ausgabe ist jetzt über die Website der Zeitschrift als PDF online frei verfügbar (PDF via Verlagswebsite)

Zuletzt sind diese Publikationen erschienen:

- Li Gerhalter: Zum Großteil 'alte weiße Männer'? Eine intersektionale Inventur von Vor- und Nachlasssammlungen, in: Mitteilungen aus dem Brennerarchiv | Dossier "Kulturarchive und Gender" 43/2024 (Innsbruck 2025), S. 159-182 (PDF - in absehbarer Zeit - via Website)

- Julia Lenart: Bergsteigerinnen im 'Männerraum' Gebirge, auf: fernetzt - Der Blog (15. November 2024) (Link)

- Li Gerhalter: Schlimmer als befürchtet und besser als gehofft | Pire que redouté et mieux qu’espéré. Archivbestände für die Frauen- und Geschlechtergeschichte, in: FemInfo 67/2024 (Sammeln|Collecter), Bern 2024, S 4-12 (PDF via Verlagswebsite)

- Li Gerhalter: 4.500 Kilometer mit dem Auto quer durch Mitteleuropa. Sammlungen von Selbstzeugnissen, Public History und Citizen Scientists, in: Marion Grossmann, Thomas Hellmuth, Martin Tschiggerl und Thomas Walach (Hg.): Go public! Zugänge zur Public History, Wiesbaden 2024, S. 307-319. (Verlagswebsite) | (PDF)

- Nadjeschda Stoffers und Lukas Schretter: Student Nurses for Lebensborn. Daily Routines in the Heim Wienerwald, 1940-1945, zeitgeschichte 51 (2024) 1, S. 89-124 (Verlagswebsite)

- Katya Motyl: Embodied Histories. New Womanhood in Vienna, 1894-1934, Chicago 2024 (Verlagswebsite)

- Jessica Richter: Die Produktion besonderer Arbeitskräfte. Auseinandersetzungen um den häuslichen Dienst in Österreich (1880-1938), Berlin 2024 (Verlagswebsite)

- Elissa Mailänder, Manon Bienvenu-Crélot und Simon Godard: Avoir vingt ans sous le Troisième Reich, Video auf: La Clé des Langues [online], Lyon, mars 2024 (Link)

- Danielle Spera (Hg.): Stammgäste. Jüdinnen und Juden am Semmering, Wien 2024 (Verlagswebsite)

Alle Veröffentlichungen (auch) auf der Basis von Quellen aus der Sammlung Frauennachlässe finden Sie hier ...

Masterarbeiten und Dissertationen

Auf der Grundlage der Quellen der Sammlung Frauennachlässe wurden bisher 16 Dissertationen und 36 Master- oder Diplomarbeiten abgeschlossen, 7 Projekte sind derzeit in Arbeit.

Zuletzt wurde abgeschlossen:

- Samuel Hofstadler: Inszenierungen von Körperlichkeit, Intimität und Geschlecht in Fotoalben der Zwischenkriegszeit, Graz, Masterarbeit, 2025.

- Corinna Beran: Frontschauspielerinnen im Zweiten Weltkrieg – Die Selbstzeugnisse von Katharina Pauer und Hilda Bevier, Wien, Masterarbeit, 2024. (PDF via UB Wien)

- Leander Lerch: The unknown field marshal. A biographical approach to the life of Austro-Hungarian field marshal Franz Rohr von Denta through the eyes of his wife Marie Rohr von Denta, Wien, Masterarbeit, 2024. (PDF via UB Wien)

- Julia Lenart: "Ich gehöre in jeder Beziehung mehr zu den Buben bei den Touren." Selbstentwürfe der Bergsteigerin Helga Roithner-Wenninger 1940-1955, Wien, Masterarbeit, 2024. (PDF via UB Wien)

- Hanna Engelmann: Mutterschaft, Beruf, politisches Engagement. Das Selbstbild Edith Lasars in den diaristischen Aufzeichnungen der Jahre 1942-1960. Eine Fallstudie, Wien, Masterarbeit, 2024. (PDF via UB Wien)

- Karen Bähr: Erfahrung, Erzählung, Erinnerung: Heimkehr aus dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland und Österreich in Selbstzeugnissen und Romanen, Erfurt, Dissertation, 2024.

Alle Dissertationen, Master- und Diplomarbeiten finden Sie hier ...

Ausstellungen

In diesen Ausstellungen ist die Sammlung Frauennachlässe derzeit mit Exponaten vertreten:

- Ins Ungewisse. Graz 1945-1965, Sonderausstellung im Graz Museum, bis 04.12.2026 (Link)

- Kontrollierte Freiheit. Die Alliierten in Wien, bis 07.09.2025 im Wien Museum (Link)

- In aller Freundschaft, bis 24.08.2025 im Dom Museum Wien (Link)

- Die "Pop-Up-Ausstellung" Am Rande des Wienerwaldes. Der Lebensborn in Feichtenbach (PDF) wurde seit 2024 bereits an mehr als 10 Stationen gezeigt (PDF). Zuletzt waren das das Frauenmuseum Hittisau (Link), der Lern- und Gedächtnisort Schloss Hartheim (Link) und das Gemeindeamt Pernitz in Niederösterreich (PDF). Weitere Informationen folgen ggf. laufend (Link).

Die umfangreiche Web-Ausstellung "Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie" ist weiterhin im Internet zugänglich (Link)

Informationen zu allen bisherigen Ausstellungensbeteiligungen finden Sie hier ...

Radiosendungen

- Michael Fröschl: "Der Himmel war noch nie so blau." Was Tagebücher vom Kriegsende 1945 erzählen, Radiosender: Ö1, Sendereihe Dimensionen, 09.04.2025 (Link zum Nachhören)

Weitere Radio- oder Fernsehberichte über die Bestände oder die Arbeit der Sammlung Frauennachlässe finden Sie hier ...

Tea Hour der Sammlung Frauennachlässe

Zuletzt hat stattgefunden:

- Buchpräsentation: Christa Hämmerle, Marlen Bidwell-Steiner und Herbert Posch: Elise Richter und ihre Tagebücher – eine Biografie von Christine Karner, 23. Tea Hour der Sammlung Frauenachlässe, 06. Juni 2025, Wien (Web)

- Weiterführende Informationen zum Buchprojekt finden Sie hier ...

Angaben zu allen Tea Hours der Sammlung Frauennachlässe finden Sie hier ...

Vorträge

Zuletzt haben stattgefunden:

- Buchpräsentation: Christa Hämmerle, Marlen Bidwell-Steiner und Herbert Posch: Elise Richter und ihre Tagebücher – eine Biografie von Christine Karner, 23. Tea Hour der Sammlung Frauenachlässe, 06. Juni 2025, Wien (PDF)

- Vortrag: Li Gerhalter: Women's diaries and family archives. The very diverse writing practice of Lilli Weber Wehle (*1894), Beitrag beim "Journées de l’Autobiographie 2025: Archives familiales": Jahrestagung der APA. Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique", 10. Mai 2025, Ambérieu en Bugey, Frankreich (Web)

- Festvortrag: Jessica Richter: Von Dienstbotinnen zu Hausgehilfinnen. Auseinandersetzungen um den häuslichen Dienst (1880-1938), Vortrag in der Volkshalle des Wiener Rathauses, 19.03.2025, Wien (Link)

- Vortrag: Pauline Bögner: Gewalterfahrungen von Frauen bei Kriegsende. Tagebuchaufzeichnungen aus dem Jahr 1945, Vortrag im Rahmen des "Rural History Forums", 19.03.2025, St. Pölten (Link)

- Vortrag: Lisa Kirchner: "Es ist ja nur Zivil." Gewalt gegen Zivilist:innen in Selbstzeugnissen österreichisch-ungarischer Soldaten und Nichtkombattant:innen des Ersten Weltkrieges, Gastvortrag am Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung, 04.03.2025, Wien (Link)

- Präsentation: artist talks and discussions on archives, Universität für angewandte Kunst, MA Kunst- und Kulturwissenschaften, 31.01.2025, 16:00-18:00 Uhr (Instagram)

- Buchpräsentation: "Dies mein zweites Leben soll nicht gemordet werden." Elise Richter und ihre Tagebücher – eine Biografie von Christine Karner, 21.01.2025, Wien. Einige Fotografien von dem Abend finden Sie hier (Link)

- Vortrag: Klara Löffler: Ein kompliziertes Gewebe. Das Erinnerungsmilieu Familie und dessen Medien, 16.01.2025, Wien (Link)

- 25. Workshop des Netzwerks Biographieforschung zum Thema "Politiken des Sammelns", 22.11.2024, Wien, konzipiert und organisiert von Li Gerhalter (Sammlung Frauennachlässe) und Brigitte Semanek (Institut für Geschichte des ländlichen Raumes, St. Pölten) (Link)

Eine Auswahl aller bisherigen Vorträge finden Sie hier ...

Alle bisherigen "Tea Hours der Sammlung Frauennachlässe" finden sie hier ...

Datenstätze online

Im Verbundkatalog META des i.d.a.-Dachverbandes sind inzwischen 503 Datensätze aus der Sammlung Frauennachlässe online verfügbar. Diese Dossiers enthalten jeweils kurze Beschreibungen aller einzelnen Vor- und Nachlässen aus dem Bestand.

Informationen zum Bestand können zudem über das Ortsregister und das Dokumentenregister recherchiert werden. Die Zugänge finden Sie auf dieser Website unter "Recherche": Weiterlesen ...

Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Online-Recherche im Bestand finden Sie auch in dieser Handreichung als PDF

Direkter Link zu den Datensätzen der Sammlung Frauennachlässe im Verbundkatalog META: Weiterlesen ...

Galerie

Im Menüpunkt "Galerie" finden Sie eine Zusammenstellung der verschiedenen Online-Formate, in denen seit 2002 Quellen aus der Sammlung Frauennachlässe im Internet zugänglich gemacht worden sind.

Hier finden Sie u.a. die Edition "Der Erste Weltkrieg in Selbstzeugnissen", die als Weblog von 2014 bis 2019 veröffentlicht wurde. Enthalten sind hier 226 Einträge aus Tagebüchern und 220 aus Korrespondenzstücken aus 20 verschiedenen Beständen der Sammlung Frauennachlässe. Link zur Galerie ...

Bestandszahlen

Der Bestand der Sammlung Frauennachlässe wird durch neue Vor- und Nachlässe sowie durch Nachreichungen laufend erweitert. Die zuletzt durchgeführte Erhebung der exakten Zahlen der hier dokumentierten Selbszteugnisse hat folgendes ergeben ...

Die Bestände können in einem Ortsregister, einem Dokumentenregister und dem Verbund-Katalog META des i.d.a.-Dachverbandes online recherchiert werden. Diese beinhalten Informationen zu den Vor- und Nachlässen von 517 Personen.

- Weiterführende Informationen zu den Möglichkeiten der Recherche finden Sie auf diese Website unter "Recherche" (weiterlesen...) und "Benutzung" (weiterlesen ...)

- Zusammengefasste Tipps für die Recherche finden Sie auch in dieser Handreichung als PDF

Schwerpunkt zum Thema Haushaltsbücher

Ein aktueller Schwerpunkt der Sammlung Frauennachlässe liegt auf dem Thema "Haushaltsbücher als Quellen". Er wird von Sebastian Felten (Wien), Li Gerhalter (Wien) und Verena Halsmayer (Luzern) bearbeitet.

Am 29. Februar und 1. März 2024 fand ein "explorativer Workshop" dazu statt. Die Teilnehmer:innen kamen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Sebastian Felten, Li Gerhalter und Verena Halsmayer haben weitere zwei Vorträge in Wien und Laussane zu dem Thema gehalten. Weiterlesen ...

Video zu Archiven der feministischen Geschichte

„Bildet Banden!“, fordert die Musikerin Sookee – und führt in 2.48 Minuten virtuell durch den Verbundkatalog META des i.d.a.-Dachverbandes. Dabei trifft sie auf zentrale Pionierinnen und Werke der feministischen Bewegungen und zeigt: Von der Abschaffung von § 218 bis zum Kampf gegen Antifeminismus: Aktuelle Forderungen haben eine lange Tradition (Web).

Die Sammlung Frauennachlässe ist Mitglied des i.d.a.-Dachverbandes und hat ihre Daten im Verbundkatalog META eingespielt.

Lehrveranstaltungen

Im Studienjahr 2024/25 wurden und werden Quellen aus der Sammlung Frauennachlässe u.a. in den folgenden Universitäts-Lehrveranstaltung verwendet:

- Seminar "Erfahrung als wissenschaftliche Kategorie: eine Methodenwerkstatt zur Selbstzeugnisforschung" im SoSe 2025, Christa Hämmerle, Li Gerhalter und Lisa Kirchner (Vorlesungsverzeichnis)

- Exkursion "Archive und Bibliotheken für die Frauen- und Geschlechtergeschichte" in SoSe 2025, Li Gerhalter (Institut für Geschichte der Univ. Wien) (Vorlesungsverzeichnis)

- Proseminar "Selbstzeugnisse als Quellen der Frauen- und Geschlechtergeschichte", in SoSe 2025, Li Gerhalter (Institut für Geschichte der Univ. Wien) (Vorlesungsverzeichnis)

- Kurs "Quellengattungen, qualitative und quantitative Methoden", im SoSe 2025, Theresa Adamski (Institut für Geschichte der Univ. Wien) (Vorlesungsverzeichnis)

- Kurs "Geschichtswissenschaftliche Arbeitstechniken und Archivkunde: Geburtenkontrolle" im SoSe 2025, Maria Mesner (Institut für Zeitgeschichte) (Link)

- Übung "Quellengattungen, qualitative und quantitative Methoden" im SoSe 2025, Börries Kuzmany (Institut für Osteuropäische Geschichte der Univ. Wien) (Link)

- Methodenkurs "Theoretische Grundlagen der Geschichtsschreibung" im SoSe 2025, Martina Kaller und Jan Zimmermann (Institut für Geschichte der Univ. Wien) (Link)

- Seminar "Feministische Narrative und Archive" im WiSe 2024/25, Maria Bussmann und Anna Spohn (Univ. für Angewandte Kunst) (Vorlesungsverzeichnis)

- Übung "Guided Reading: Selbstzeugnisse als Quellen der Frauen- und Geschlechtergeschichte" im WiSe 2024/25, Li Gerhalter (Institut für Geschichte der Univ. Wien) (Vorlesungsverzeichnis)

- Exkursion "Archive für Selbstzeugnisse (in Wien)" im WiSe 2024/25, Li Gerhalter (Institut für Geschichte der Univ. Wien) (Vorlesungsverzeichnis)

- Seminar "Quellenkunde und Quellenkritik - Migrationen und Mobilitäten im ländlichen Raum. 19.-21. Jhd.", Oliver Küschelm (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte) (Vorlesungsverzeichnis)

- BA-Seminar "Forced Mobility (19th-20th centuries)" im WiSe 2024/25, Elena Bacchin (Institut für Geschichte der Univ. Wien) (Vorlesungsverzeichnis)

- Summer Intensive Programme "Gender and Work in European History", MATILDA - European Master in Women's and Gender History and the International Consortium Gender History, 01.-05.07.2024, Univ. of Vienna

- Seminar "Knappheit, Schulden, Krisen. Kulturwissenschaftliche Zugriffe auf das Ökonomische" im SoSe 2024, Verena Halsmayer (Seminar für Kulturwissenschaften und Wissenschaftsforschung der Univ. Luzern) (Vorlesungsverzeichnis)

- Übung "Quellengattungen, qualitative und quantitative Methoden" im SoSe 2024, Börries Kuzmany (Institut für Osteuropäische Geschichte der Univ. Wien) (Vorlesungsverzeichnis)

Weitere Lehrveranstaltungen finden Sie hier ...

Besuch der Parlamentarischen Staatssekretärin aus Deutschland Ekin Deligöz

Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Deutschland Ekin Deligöz und ihr Team haben am 12. Juni 2024 frauen*politische Archive und Bibliotheken in Wien besucht. Li Gerhalter hat dabei die Sammlung Frauennachlässe vertreten. Weiterlesen ...

Medienberichte

- Anna Goldenegg: Dienende und Tochterersatz (Zur Geschichte der Hausangetellten), in: Falter. Die Wochenzeitung aus Wien 10/24 (07.03.2024), S. 18.

Weitere Medienberichte (Print oder online) über die Arbeit oder die Bestände der Sammlung Frauennachlässe finden Sie hier ...

Öffnungszeiten

Informationen zu den Öffnungszeiten und Nutzungsmodalitäten finden Sie hier ...

Netzwerke

Die Vernetzung mit ähnlichen Sammlungen und Archiven in ganz Europa ist ein ausgesprochenes Ziel der Sammlung Frauennachlässe. Informationen darüber, in welchen Netzwerken sie Mitglied ist, finden Sie hier ...

Eine Aufstellung der Webseiten von anderen Sammlungen und Archiveinrichtungen finden Sie hier ...

Radio- und Fernsehberichte

Radio- und Fernsehberichte über die Arbeit der Sammlung Frauennachlässe - zum Teil auch zum Nachhören oder -sehen - finden Sie hier ...

Laudatio für Christa Hämmerle

Bei der Feier zur Pensionierung von Christa Hämmerle am 6. Oktober 2023 hat em. Prof. Wolfgang Schmale die Laudatio gehalten: Weiterlesen ...

Käthe Leichter-Preis für Li Gerhalter

Die Betreuerin und stv. Leiterin der Sammlung Frauennachlässe Li Gerhalter wurde im Dezember 2022 mit dem Käthe Leichter-Preis der Arbeiterkammer Wien 2022 ausgezeichnet. Die Käthe Leichter-Preise werden seit 1991 vergeben und "zeichnen insbesondere bedeutende Leistungen im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung sowie Leistungen im Bereich der Gleichstellung in der Arbeitswelt aus" (Web)

Weitere Auszeichnungen von Forschungsarbeiten, die auf Quellen aus der Sammlung Frauennachlässe aufgebaut wurden, finden Sie hier ...

Nachruf auf Mag.a Christine Karner

Wir trauern um Mag.a Christine Karner, die am 15. August 2022 im 72. Lebensjahr in Wien verstorben ist.

Christine Karner war eine liebenswürdige und immer humorvolle Kollegin sowie eine ungemein belesene und neugierige Forscherin, wie wir es auch in der Sammlung Frauennachlässe und der Forschungsplattform "Neuverortung der Frauen- und Geschlechtergeschichte im veränderten europäischen Kontext" (2006-2012) (Link) erfahren durften. Sie hat das Editionsprojekt der Tagebücher (1938-1946) von Therese Lindenberg (1892-1980) kundig begleitet und für das umfangreiche Register wertvolle biografische Recherchen durchgeführt. Das Buch ist 2010 unter dem Titel "Apokalyptische Jahre" erschienen. (Link)

Daraufhin widmete sich Christine Karner der besonders aufwendigen Erschließung der Tagebücher von Elise Richter (1865-1943), der ersten habilitierten Frau Österreichs. In dem zunächst von Edith Saurer (1942-2011) und dann von Christa Hämmerle geleiteten Projekt war es ihr Vorhaben, eine Biografie auf der Basis dieser Tagebücher zu erarbeiten. Die Fertigstellung des Buches hat Christine Karner auch in den Jahren ihrer schweren Krankheit stetig beschäftigt und begleitet. Ihr Wunsch, das Manuskript druckfertig übergeben zu können, hat sich leider nicht mehr erfüllt. Wir werden uns im Sinne eines Vermächtnisses von Christine Karner darum bemühen, dass es dennoch erscheinen kann.

Das Buch ist von Christa Hämmerle fertiggestellt worden. Es ist 2025 im Löcker Verlag erschienen und wurde am 21. Jänner 2025 in der Wienbibliothek im Rathaus präsentiert. (Link)

Nachruf auf Dr.in Traude Bollauf

Wir trauern um unsere liebe Kollegin Dr.in Traude Bollauf (geb. Moik, 1941-2020), die am 15. Oktober 2020 in Wien verstorben ist.

Auf der Website der Österreichischen Gesellschaft für Exilforschung wurde Traude Bollaufs umfassende wissenschaftliche Arbeit in einem ausführlichen Nachruf gewürdigt. (Link) Der Sammlung Frauennachlässe war sie seit langem und in mehrerlei Hinsicht verbunden: U.a. hat sie hier Recherchen für ihr erfolgreiches Buch "Dienstmädchen-Emigration. Die Flucht jüdischer Frauen aus Österreich und Deutschland nach England 1938/39" (Berlin u.a. 2010) durchgeführt und dabei u.a. den Nachlass von Frances Nunnally (geb. 1923 als Franziska Hupptert) bearbeitet. (Link)

Nachruf auf Mag.a Ursula Raschhofer

Wir trauer um unsere liebe Kollegin Mag.a Ursula Raschhofer (1971-2020, Altschwendt).

Durch ihre finanzielle Spende an den Verein zur Förderung der Dokumentation von Frauennachlässen wurde die Umsetzung des neuen Logos der Sammlung Frauennachlässe möglich. Es wurde gestaltet von Gertrude Plöchl (Linz).

Monografien und Sammelbände

Folgende Monografien und Sammelbände wurden (u.a.) auf der Grundlage von Quellen aus dem Bestand der Sammlung Frauennachlässe erarbeitet:

- Katya Motyl: Embodied Histories. New Womanhood in Vienna, 1894–1934, Chicago 2024

- Link zur Verlagsankündigung

In Embodied Histories, historian Katya Motyl explores the everyday acts of defiance that formed the basis for new, unconventional forms of womanhood in early twentieth-century Vienna. The figures Motyl brings back to life defied gender conformity, dressed in new ways, behaved brashly, and expressed themselves freely, overturning assumptions about what it meant to exist as a woman.

Motyl delves into how these women inhabited and reshaped the urban landscape of Vienna, an increasingly modern, cosmopolitan city. Specifically, she focuses on the ways that easily overlooked quotidian practices such as loitering outside cafés and wandering through city streets helped create novel conceptions of gender. Exploring the emergence of a new womanhood, Embodied Histories presents a new account of how gender, the body, and the city merge with and transform each other, showing how our modes of being are radically intertwined with the spaces we inhabit.

Bestände in der Sammlung Frauennachlässe: Bestandsbeschreibungen im Onlinekatalog

- Jessica Richter: Die Produktion besonderer Arbeitskräfte. Auseinandersetzungen um den häuslichen Dienst in Österreich (1880-1938), Berlin 2024

- Link zur Verlagsbeschreibung

Mit der Dienstbotenfrage Ende des 19. Jahrhunderts mehrten sich die Debatten und Konflikte um den häuslichen Dienst. Waren Hausbedienstete als ArbeiterInnen oder eher als Haushaltsangehörige zu sehen? Wie sollten ihre Dienste reguliert und bewertet werden? Die Arbeit untersucht die Auseinandersetzungen multiperspektivisch und diskutiert, wie sich der häusliche Dienst in Österreich bis zum Anschluss an das nationalsozialistische Dt. Reich verändert hat.

Bestand in der Sammlung Frauennachlässe

- Bestandsbeschreibung vom Nachlass von Josefa Donabaum (geb. Gastegger, SFN NL 47) im Onlinekatalog (Link)

- Li Gerhalter: Tagebücher als Quellen. Forschungsfelder und Sammlungen seit 1800 (L'Homme Schriften Band 27), Göttingen 2021.

- Link zur Verlagsankündigung || Inhaltsverzeichnis als PDF

Tagebücher werden seit 1800 wissenschaftlich ausgewertet. Wiederholt ist das in den Anfangsphasen neuer Fächer zu beobachten. Die Absichten der Forscher:innen waren dabei jeweils unterschiedlich: Die Kleinkinderforschung des 19. Jahrhunderts und die Jugendpsychologie ab 1920 haben maßgebende Thesen über ›Normalverläufe‹ der menschlichen Entwicklung auf Selbstzeugnissen aufgebaut. Die Alltags-, die Sozial- und die Frauengeschichte suchten darin ab den 1980er-Jahren Spuren individueller Lebensgeschichten. Seither sind umfangreiche Sammlungen entstanden, die heute eine ausdifferenzierte Auto/Biografieforschung ermöglichen. Li Gerhalter nimmt als Akteur:innen dieser vielseitigen Geschichte neben Wissenschafter:innen und Sammler:innen auch jene Personen in den Blick, die Tagebücher zur Verfügung gestellt haben. Mit diesem Buch über die facettenreiche Tagebuchforschung gibt sie Einblicke in zeitgebundene Forschungspraktiken.

- Elissa Mailänder: Amour, mariage, sexualité. Une histoire intime du nazisme (1930-1950), Paris 2021

- Link zur Verlagsankündigung

Comment rendre compte de l’adhésion au nazisme des dizaines de millions de femmes et d’hommes «ordinaires», allemand·es et autrichien·nes, qui lui ont apporté leur soutien des années durant ? La quête d’épanouissement personnel encouragée par le régime, qu’il s’agisse d’aventures érotiques, des liens affectifs de l’entre-soi forgés dans les organisations nazies ou de la vie conjugale, a contribué à la cohésion interne de la société nazie. C’est l’une des hypothèses fortes de ce livre d’une grande originalité.

Car la sexualité, l’intime et la politisation des désirs ont été au cœur de l’entreprise nazie. C’est ce que montre Elissa Mailänder, en s’appuyant notamment sur l’analyse d’une masse d’archives (dont certaines privées) relatives à la sexualité, aux amitiés, à la vie amoureuse et conjugale des individus de la société majoritaire nazie – « aryens » et hétérosexuels. Ainsi se dévoile au ras du sol, à l’échelle locale et privée, la construction d’une communauté raciste, hautement politisée, ségrégationniste et violente.

Historienne du nazisme, Elissa Mailänder est professeure à Sciences Po Paris et directrice adjointe du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA). Ses recherches portent sur la vie quotidienne (Alltagsgeschichte), l’histoire du genre et des sexualités, l’histoire de la violence, l’histoire des masculinités et l’histoire anthropologique de la photographie."

Bestände in der Sammlung Frauennachlässe: Bestandsbeschreibungen im Onlinekatalog

- Andrew S. Bergerson, Li Gerhalter and Thorsten Logge (Eds.): From Langenbrück to Kansas City. The Kiefer-Scholz Family, Hamburg 2021.

- Volltext-Open-Access-Ausgabe als PDF

In 1911, Thekla E. Scholz migrated at the age of 23 from her rural village in Upper Silesia to work as a maid in the United States. She and her husband Robert J. Kiefer, an itinerate cabinet maker and musician, settled in Kansas City after he served in the German Army during the First World War. Thanks to Thekla Scholz’s lifelong habit of preserving holy cards, letters, photographs, and postcards, scholars can study her migration and subsequent life in Missouri as well as the ongoing challenges faced by her family and friends in both countries.

In 2020, the Robert J. Kiefer and Thekla E. Scholz Collection became the primary focus of a collaborative international online research seminar and project involving four faculty members and more than thirty graduate students in art history, ethnography, history, and public history from the Universities of Hamburg, Vienna, Wroclaw, Missouri-Kansas City and -St. Louis. German Migration to Missouri 2.0 consists of student-authored microhistories focusing on this one German-American family. It offers rare glimpses into the experience of German-American migration and acculturation through the lens of a fascinating working-class woman.

Mit Beiträgen von: Andrew S. Bergerson, Li Gerhalter und Thorsten Logge; Katharina Burgstaller-Mühlbacher, Tim Finke, Zoe Honeck and Maymouna Tine-Lehmann; Emily Bucher, Linda Goldnagl, Saskia Pacher and Christopher Steinbiss; Kathleen Foster, Alexandra E. Impris, Gary C. Sharp and Bob Swearengin; Karen Johnson, Maria Prchal, Maren Sacherer and Zehua Yin; Orhan Akkaya, Alexandra Kern, Barbara Tobler and Michele Valentine.

- Peter-Paul Bänziger: Die Moderne als Erlebnis. Eine Geschichte der Konsum- und Arbeitsgesellschaft, 1840-1940, Göttingen 2020.

- Link zur Verlagsankündigung und Open-Access-Ausgabe

In den Jahrzehnten um 1900 erfuhr der Alltag großer Bevölkerungsteile tiefgreifende Veränderungen. Sie betrafen die Arbeit genauso wie den Konsum. Anhand von rund einhundert Tagebüchern aus dem deutschsprachigen Raum untersucht Peter-Paul Bänziger, wie die Menschen ihren Alltag wahrnahmen. In ihren Augen sollte das Leben vor allem Spaß machen und Abwechslung bringen - in der Freizeit genauso wie am Arbeitsplatz. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen wollte man eine gute Zeit verbringen. Nur noch eine untergeordnete Rolle spielte hingegen der bürgerliche Wert einer allgemeinen Arbeitsamkeit, von dem so viele Tagebücher des 19. Jahrhunderts geprägt waren. In der Freizeit stand die Intensität des Moments im Zentrum. Man suchte angenehme Unterhaltungen, keine wertvollen Kunstgenüsse. Bänziger folgt der Geschichte dieser modernen Erlebnisorientierung. Er gewährt Einblicke in das Denken, Handeln und Fühlen von Menschen aus den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen und bringt so die »kleinen« historischen Akteurinnen und Akteure ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

- Andrea Althaus: Vom Glück in der Schweiz? Weibliche Arbeitsmigration aus Deutschland und Österreich (1920-1965), Frankfurt a. M. 2017.

- Link zur Verlagsankündigung

Bis weit in die 1960er-Jahre hinein stammte ein Großteil der weiblichen Haus- und Gastgewerbsangestellten in der Schweiz aus Deutschland und Österreich. Anhand lebensgeschichtlicher Erzählungen untersucht Andrea Althaus die Deutungen der Arbeitsund Lebenserfahrungen dieser Migrantinnen. In ihrer gendersensiblen Analyse der weiblichen Arbeitsmigration eröffnet sie zugleich einen neuen Blick auf die schweizerische Migrationspolitik und Überfremdungsdiskurse im 20. Jahrhundert.

- Vida Bakondy: Montagen der Vergangenheit Flucht, Exil und Holocaust in den Fotoalben der Wiener Hakoah-Schwimmerin Fritzi Löwy (1910-1994), Göttingen 2017.

- Link zur Verlagsankündigung

Mitte der 1990er Jahre tauchten auf einem Flohmarkt bei Wien Fotoalben und ein paar lose Albumblätter auf, die aus dem Besitz der österreichischen Schwimmlegende Fritzi Löwy (1910-1994) stammten. Jene zwei Alben, die Löwy nach ihrer Rückkehr aus dem Exil erstellt hatte, stehen im Mittelpunkt des Buches. Sie sind der Erinnerung an ihre eigene Flucht vor der NS-Verfolgung sowie dem Gedenken an Familienmitglieder, Freunde und Freundinnen gewidmet, die im Holocaust ermordet wurden oder im Exil über die ganze Welt verstreut waren.

Die Historikerin Vida Bakondy diskutiert Potenziale und Grenzen von Fotoalben als historische und biografische Quellen sowie als spezifisches Erinnerungsmedium – mit dem Fokus auf Fragen zur Darstellung von Holocaust und Exil. Löwys Alben eröffnen nicht nur eine neue, sehr persönliche biographische Perspektive auf den einstigen Schwimmstar der Wiener Hakoah, sondern sie schaffen auch neue Erzählungen im Bereich des (visuellen) Gedächtnisses über NS-Verfolgung und Holocaust in Österreich.

Bestand in der Sammlung Frauennachlässe

- Bestandsbeschreibung vom Nachlass von Fritzi Löwy (SFN NL 111) im Onlinekatalog (Link)

- Ingrid Bauer und Christa Hämmerle (Hg.): Liebe schreiben. Paarkorrespondenzen im Kontext des 19. und 20. Jahrhunderts, Göttingen 2017.

- Link zur Verlagsankündigung

Mit Beiträgen von Barbara Asen, Ingrid Bauer, Christa Hämmerle, Ines Rebhan-Glück, Brigitte Semanek und Nina Verheyen.

Im ›Zeitalter der Briefe‹ spielte das Korrespondieren eine bedeutungsvolle Rolle, um Liebesbeziehungen anzubahnen, zu vertiefen und eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. Dabei formulierten die Schreibenden immer auch Erwartungen und Wunschbilder an das jeweilige Gegenüber und verhandelten Konzepte von Liebe und Ehe. Das macht Paarkorrespondenzen zu spannenden und aussagekräftigen Quellen, um eine Geschichte der Liebe, der Geschlechterbeziehungen und des ›privaten‹ Schreibens in der Moderne neu zu erschließen. Wie prägten sich wandelnde historische Kontexte dieses (Über) Liebe schreiben? Waren die in vielen Anleitungsbüchern empfohlenen Modelle ›des Liebesbriefs‹ oder die kulturelle Leitidee der romantischen Liebe in verschiedenen sozialen Milieus tatsächlich maßgeblich? Und welche Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit wurden in den Briefen figuriert?

In diesem aus einem österreichischen Forschungsprojekt entstandenen Bandes gehen Historikerinnen solchen Fragen für das 19. und 20. Jahrhundert auf der Basis umfangreicher popularer Paarkorrespondenzen nach. Bisherige kulturwissenschaftliche Studien zum ›Liebesbrief‹ werden um historische Dimensionen vielschichtig erweitert. Etwa bezogen auf Gefühlspraktiken werbender Männer in den 1860/70er Jahren oder auf bürgerliche Paare vor dem Hintergrund der Frauenbewegungen um 1900. Mit Korrespondenzen aus den 1920er Jahren kommt die Irritation bürgerlicher Geschlechter- und Ehenormen durch kameradschaftliche Modelle in den Blick. In den Briefquellen aus den experimentierfreudigen Nach-1968er Jahren wird die Transformation konventioneller Lebensentwürfe von ihrer intimen Innenseite her ausgelotet. Andere Beiträge behandeln den Wandel der Sprache des Sexuellen oder die Zeit der beiden Weltkriege in Hinblick auf kriegsspezifische ›Gefühlsregime‹ und Liebe im Kontext des nationalsozialistischen ›Vernichtungskrieges‹. Oder sie stellen die Frage nach dem Paar und seiner Vernetzung im familiären und sozialen Umfeld.

- Kreisky Archiv, Heidi Niederkofler und Elke Rajal (Hg.): HILFE! Armut in der Vorstadt. Ottakringer Notstandssiedlung & Wiener Settlement. Begleitbuch zur Ausstellung, Wien 2016.

- Online-Version der Publikation (PDF)

Das Buch beschäftigte sich mit dem 1901 gegründeten Sozialverein Wiener Settlement und der 1911 entstandenen Ottakringer Barackensiedlung. Anhand dieser beiden Institutionen wurden die historischen Umgestaltungsprozesse im städtischen Raum untersucht und mit aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang gebracht.

Von Herbst 2014 bis Sommer 2016 forschte die Klasse 5C des GRG Maroltingergasse gemeinsam mit der projektleitenden Institution Kreisky-Archiv im Rahmen des Projekts „Melting Pot!?“ an dem Thema. Kooperationspartner:innen waren das Bezirksmuseum Ottakring und die Sammlung Frauennachlässe. Hier wird der von Elisabeth Malleier vermittelte Nachlass des Vereins Wiener Settlement bewahrt.

Bestand in der Sammlung Frauennachlässe

- Bestandsbeschreibung vom Vereinsnachlass des Wiener Settlements (SFN NL 94) im Onlinekatalog (Link)

- Li Gerhalter und Christa Hämmerle (Hg.): Krieg - Politik - Schreiben. Tagebücher von Frauen (1918-1950) (L'Homme Schriften Band 21), Wien/Köln/Weimar (Böhlau) 2015.

- Link zur Redaktionsbeschreibung

Mit Beiträgen von Christa Hämmerle, Li Gerhalter, Veronika Helfert, Ingrid Brommer und Christine Karner, Helen Steele, Benjamin Möckel, Ulrich Schwarz, Brigitte Semanek und Arno Dusini.

Im 20. Jahrhundert haben mehr Frauen als jemals zuvor ein Tagebuch geführt. Sie taten das vor dem Hintergrund politischer Umwälzungen und der Katastrophe zweier Weltkriege, die sie ihren Aufzeichnungen – ganz anders als es der gängige Topos der Privatheit nahelegt – in komplexer Weise eingeschrieben haben. Die Beiträge dieses Buches zeugen davon. Sie führen in die Forschungsdiskussion ein und verweisen auf die Hybridität und Vielfalt des Genres Tagebuch. Es diente der Buchführung wie dem Selbstgespräch und der Dokumentation von Alltag, der Erinnerung, dem Bezeugen von Leid und Verfolgung sowie einer steten Selbstkonstruktion. Untersucht werden Tagebücher bekannter wie unbekannter Frauen – von Rosa Mayreder über Elise Richter bis hin zu einer Müllerin namens Theresia Vogt.

- Traude Bollauf: Dienstmädchen-Emigration. Die Flucht jüdischer Frauen aus Österreich und Deutschland nach England 1938/39, Wien 2010.

- Link zur Verlagsbeschreibung

Rund 20.000 jüdische Frauen – nahezu drei Viertel aus dem früheren Österreich – konnten 1938/39 vor dem NS-Regime mit einem sogenannten "domestic permit" nach England flüchten. Dies war eine Beschäftigungsbewilligung für ausländisches Hauspersonal, die britische Arbeitgeber bereits seit den 1920er Jahren trotz der strengen Einwanderungsbestimmungen hatten nutzen können, um dem chronischen Mangel an Dienstmädchen abzuhelfen. Das Buch beschreibt Entstehung und Ablauf der Fluchtbewegung und der Arbeitsmigration, die ihr vorangegangen war, sowie die Erfahrungen, die diese Frauen in britischen Haushalten vor und nach Beginn des Zweiten Weltkrieges machten. Bisher hat es von dieser fast unbekannten Fluchtbewegung keine umfassende Darstellung gegeben.

Bestand in der Sammlung Frauennachlässe

- Bestandsbeschreibung vom Nachlass von Frances Nunnally (geb. Franziska Hupptert, SFN NL 36) im Onlinekatalog (Link)

- Nikola Langreiter (Hg.): Tagebuch von Wetti Teuschl (1870-1885) (L'HOMME Archiv, Band 4), Köln/Weimar/Wien 2010.

- Link zur Redaktionsbeschreibung

Die Niederösterreicherin Barbara Baumgartner (geb. Teuschl, 1851-1944) hat das einzige von ihr vorliegende Tagebuch im Zeitraum von April 1870 bis Mai 1885 verfasst. Es ist eines der ältesten in der Sammlung Frauennachlässe archivierten Tagebücher. Nikola Langreiter hat es im Rahmen dieses Projekts ediert.

Barbara - genannt Wetti - Teuschl war in Krems aufgewachsen. Die Eltern führten hier Fuhrwerksunternehmen. Mit ihrem Ehemann eröffnete sie verschiedene Geschäfte und Fachhandlungen in Wien und Krems, die sie jedoch jeweils nach kurzer Zeit wieder schließen mussten.

Bestand in der Sammlung Frauennachlässe

- Bestandsbeschreibung vom Nachlass von Barbara Teuschl (verw. Baumgartner, verh. Gerstl, SFN NL 13) im Onlinekatalog (Link)

- Christa Hämmerle und Li Gerhalter (Hg.) unter der Mitarbeit von Ingrid Brommer und Christine Karner: Apokalyptische Jahre. Die Tagebücher der Therese Lindenberg 1938 bis 1946 (L'HOMME Archiv, Band 2), Köln/Weimar/Wien 2010.

- Link zur Redaktionsbeschreibung

Die Wiener Musikerin und Schriftstellerin Therese Lindenberg (geb. Trestl, 1892-1980) hat eine Fülle von verschiedenen Texten verfasst. Als Schreibende entwarf sie sich und die Menschen, mit denen sie lebte, ständig neu und verarbeitete so ihr eng mit der krisenhaften Geschichte des 20. Jahrhunderts verknüpftes Leben.

Auch während des nationalsozialistischen Regimes, als sie und ihre jüdische Familie lebensbedrohender Verfolgung ausgesetzt waren, schrieb Lindenberg Tagebücher. Diese wurden nun zusammen mit einer von Therese Lindenberg in den 1970er Jahren unter dem Titel "Die apokalyptischen Jahre" bearbeiteten Fassung von Christa Hämmerle und Li Gerhalter unter der Mitarbeit von Ingrid Brommer und Christine Karner ediert.

Bestände in der Sammlung Frauennachlässe: Beschreibungen im Onlinekatalog

- Christa Hämmerle und Edith Saurer (Hg.): Briefkulturen und ihr Geschlecht. Zur Geschichte der privaten Korrespondenz vom 16. Jahrhundert bis heute (L'Homme Schriften Band 7), Wien/Köln/Weimar 2003.

- Link zur Redaktionsbeschreibung

Mit Beiträgen von Christa Hämmerle, Edith Saurer, Beatrix Bastl, Heinz Berger, Monika Bernold undJohanna Gehmacher, Rebecca Earle, Konstanze Fliedl und Karl Wagner, Marie-Claire Hoock-Demarle, Margaretta Jolly, Elisabeth Joris, Meinrad Pichler, Edith Saurer, Margit Sturm, Juliane Vogel, Birgit Wagner und Benjamin Ziemann.

Private Korrespondenzen stellen ein Textkorpus dar, das in einer Bewegung Schreibende und Lesende, soziale Netzwerke und gesellschaftliche Bedürfnisse vorstellt. Frauen waren große Briefschreiberinnen; die Frauengeschichte hat sich daher früh für diese Textgattung interessiert. Unter neueren kulturgeschichtlichen Fragestellungen tritt die Bedeutung des Textes und der Kommunikation in den Vordergrund, und damit auch das Spannungsverhältnis von Erfahrung und Diskurs, Normierung und Praxis des privaten Schreibens.

Der Sammelband ist interdisziplinär und in die folgenden vier Abschnitte gegliedert: Literatur und Autorschaft; Briefe im Alltag - Alltag in Briefen; Briefe zwischen Wanderungen, Emigration und Exil; Briefe im und vom Krieg.

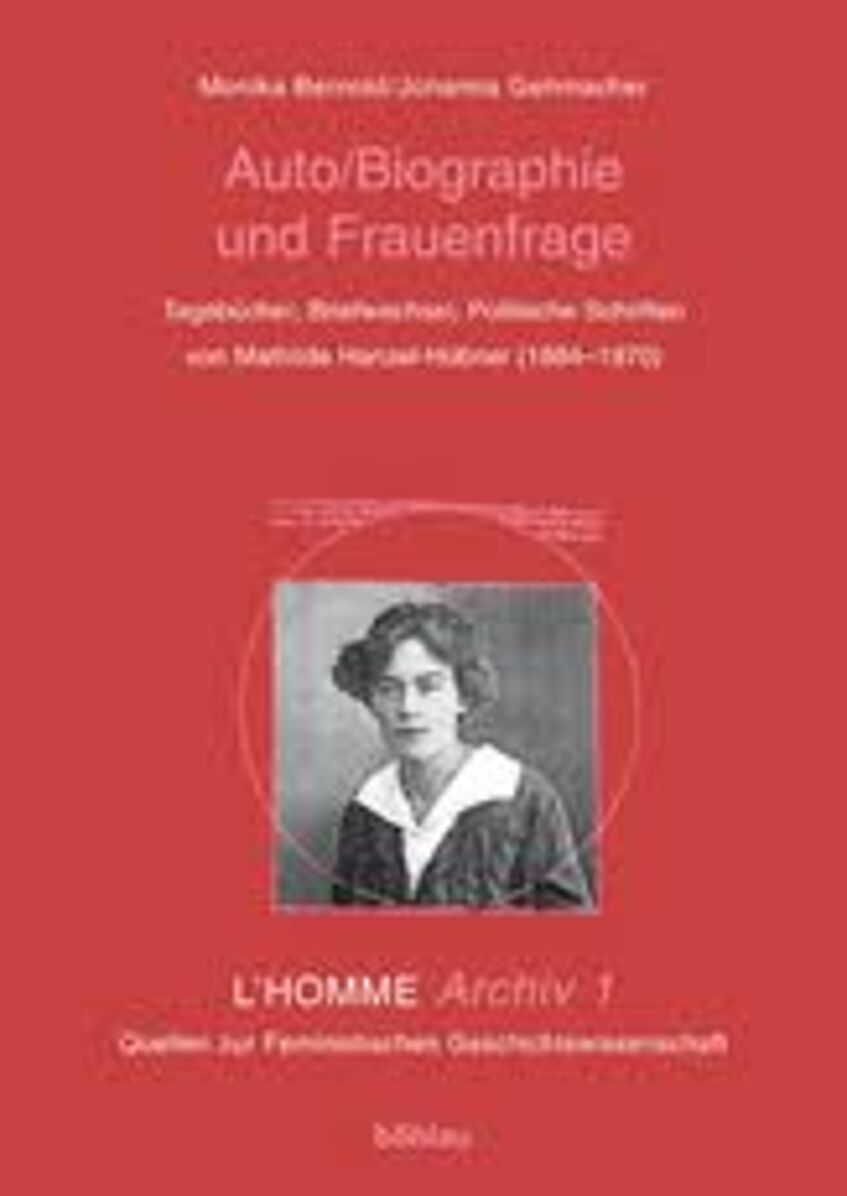

- Monika Bernold und Johanna Gehmacher (Hg.): Auto/Biographie und Frauenfrage. Tagebücher, Briefwechsel, Politische Schriften von Mathilde Hanzel-Hübner (1884-1970) (L'Homme Archiv Band 1), Wien/Köln/Weimar 2003.

- Link zur Redaktionsbeschreibung

Mathilde Hanzel-Hübner (1884-1970) war Vizepräsidentin des "Allgemeinen Österreichischen Frauenvereins" und die erste Frau in Österreich, die das Recht erkämpfte, als Gasthörerin an der Technischen Hochschule Wien zu studieren. In Auto/Biographie und Frauenfrage werden Selbstzeugnisse dieser Wiener Intellektuellen und Lehrerin von Monika Bernold und Johanna Gehmacher ediert und kommentiert. Die Autorinnen thematisieren in paradigmatischer Weise zentrale Geschlechterkonflikte des 20. Jahrhunderts und eröffnen neue Perspektiven auf die Geschichte der radikalen Frauenbewegung in Österreich.

Am Beispiel einer Frau der "zweiten Reihe" dokumentieren sie Kommunikationsformen und politische Strategien der historischen Frauenbewegung. Freundinnennetze und Liebesbeziehungen einer jungen, berufstätigen Frau vor dem Ersten Weltkrieg werden ebenso sichtbar wie die ambivalenten Stellungnahmen Mathilde Hanzel-Hübners zum Nationalsozialismus. Das Buch und die beigelegte CD-Rom bieten Texte und Kontexte, in denen die komplexen Zusammenhänge von Geschlechterpolitik und Biographie als Fragmente einer Auto/Biographie der Frauenfrage lesbar werden.

Bestände in der Sammlung Frauennachlässe: Beschreibungen im Onlinekatalog